Siempre he pensado que los porteros somos una raza especial. En el juego perfecto tenemos permitido hacer lo que a los demás les está prohibido; usar las manos. Vestimos distinto, como si lleváramos un uniforme de otro mundo. Somos la última línea de defensa y después de nosotros solo queda el gol. Ahí se concentra la esencia del fútbol: el grito, el silencio, la gloria o la tragedia. Y para sostenerlo, hay que rifarse, incluso a veces hasta el físico.

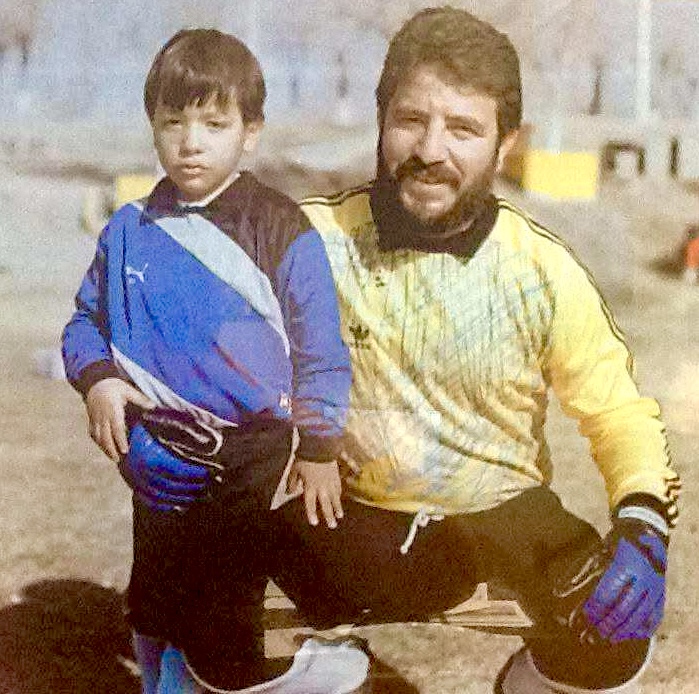

Vengo de una familia de porteros. Mi papá fue portero, mis tíos fueron porteros, mis hermanos también jugaron esa posición… incluso mi hijo mayor terminó defendiendo el arco. En casa, la portería nunca fue un accidente: fue una herencia.

Mi primer contacto con la portería lo tuve gracias al hermano menor de mi papá, Lalo. Él me lleva siete años y, aunque es mi tío, siempre lo he considerado más como un hermano mayor. En la familia no era raro jugar la portería, ya varios habían pasado por esa posición —como Abelardo, otro de mis tíos—, pero con Lalo fue distinto. Fue él quien me llevó por primera vez al “Maracaná”.

Y no, no hablo del mítico estadio brasileño, sino de un dique de contención en la colonia Industrial de Ciudad Juárez. Aquel hoyo, destinado a colectar las aguas pluviales, terminaba convertido en cancha improvisada. Entre basura, piedras, alfombras viejas y la hierba salvaje que crecía con la humedad, nosotros veíamos un césped digno de final mundialista.

Ahí se armaban los verdaderos clásicos del barrio. Las porterías eran dos piedras, las reglas estaban dictadas por el honor y la única autoridad era la palabra. Si alguien decía que el balón había entrado, se respetaba. Si alguien aseguraba que había salido, también. El árbitro era la conciencia de cada jugador. Al final, el perdedor pagaba las sodas. Y antes de comenzar cada partido, cada quien designaba al responsable de cubrir la apuesta si tocaba perder. El juego era honor y apuesta al mismo tiempo.

En esas tardes polvorientas de fin de semana, vi a Lalo lanzarse entre piedras y basura como si estuviera en el mismísimo Estadio Azteca. Admirador de Miguel Marín, portero histórico de Cruz Azul, se ponía cualquier camiseta a rayas horizontales para transformarse en su ídolo. Y yo, viéndolo atajar, entendí que quería ser como él: estar bajo los palos, ser el último recurso, el que detiene lo imposible. Nada se compara con la sensación de volar para desviar el balón.

Mis primeros entrenamientos como portero fueron precisamente con Lalo, en ese llano áspero al que llamábamos “Maracaná”. Todavía hasta hoy tengo cicatrices de los raspones que me dejó aquel “césped” silvestre, más cercano a maleza y piedras que a pasto. Era un campo duro, pero ahí aprendí a lanzarme sin miedo, a ensuciarme y a levantarme rápido, porque en el arco no hay espacio para titubeos.

Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que Lalo me dio la oportunidad de jugar uno de esos clásicos de barrio. Mi mayor miedo no era perder, era no estar a su altura. El corazón me latía a mil cuando escuché su voz fuerte decir: “Mi sobrino puede parar”. Esa frase fue más que una presentación, fue un voto de confianza que me comprometía a no dejar pasar nada esa tarde.

El partido fue intenso, de esos que parecen eternos bajo el sol que se oculta lentamente. Lalo, generoso, dejó el arco y se fue a jugar en el campo para darme su lugar. Y yo, con el orgullo y el temor mezclados, me lancé a cada balón como si fuera el último. Ganamos. Y nunca una Coca-Cola me supo tan rica como la de ese día, el sabor del triunfo compartido, de cumplir con el reto y, sobre todo, de no haber dejado en mal a mi ídolo.

Con el tiempo confirmé que la portería no era un lugar secundario, como muchos creen, sino el espacio donde el fútbol pone a prueba la fortaleza de carácter. Mientras otros soñaban con anotar goles, yo soñaba con evitarlos. Bajo los tres palos encontré una mezcla única de soledad y protagonismo. No dependía de que alguien me pasara la pelota para entrar en acción: bastaba un disparo, un descuido o una jugada de azar para que todo dependiera de mí.

El portero vive siempre en esa paradoja, cuando todo sale bien, pocos lo recuerdan; cuando algo falla, su error queda marcado para siempre. No cualquiera puede convivir con esa carga, pero quienes elegimos la portería lo hacemos con orgullo. Porque ahí, en cada lance, uno aprende a decidir rápido y a vivir con las consecuencias. Salir o quedarse, lanzarse a la derecha o a la izquierda, gritar para ordenar la defensa o confiar en el silencio. Decisiones que en segundos podían cambiar un marcador… y que también te enseñan a vivir fuera de la cancha.

El arco también enseña humildad. Los delanteros se llevaban los abrazos, los porteros apenas una palmada en la espalda, pero nosotros sabemos que muchas victorias se construyen en silencio, con una atajada en el minuto noventa o con un grito a tiempo para ordenar a la defensa.

Por eso quise ser portero. Porque ahí encontré el lugar donde la disciplina, la valentía y la resiliencia se ponen a prueba cada segundo. Porque entendí que proteger es tan valioso como atacar. Y porque descubrí que, en la vida como en el fútbol, a veces ser el último en pie es lo que marca la diferencia.